梅酒の季節が来たぞ~!

5月中旬頃になると近所のスーパーにこれ見よがしに果実酒作りの材料が並べられます。そんな果実酒作りの中でも特に人気なのがやっぱり梅酒!

実は私も自宅で梅酒を漬けています。

スーパーに並ぶ果実酒作りのセット

果実酒を作った事がない方にはピンと来ないかもしれませんが、梅酒を漬けるのってかなり簡単なんです。今回はそんな梅酒の作り方をご紹介したいと思います。

梅酒作りの準備

6月直前にスーパーに梅酒作りの材料を購入しに行ったのですが、まだ『青梅』しか売っていませんでした。青梅でも問題なく作れるのですが、私のオススメは梅酒が甘い仕上がりになる『南高梅』です。そんな訳で梅の購入は南高梅が店頭に並ぶ6月上旬~中旬まで少し待つことにしました。

そして待望の南高梅がスーパーの梅酒コーナーに並び早速購入(6月3日)。価格も青梅と変わらない値段で購入できます。私の所は1kg980円で販売していました。

| 梅(青梅or南高梅) | 1kg |

|---|---|

| 蒸留酒(ホワイトリカー) | 1.8L |

| 氷砂糖 | 1kg |

| 5リットル瓶 | 1本 |

- アルコール度数が20度未満のお酒で作ることは法律で禁止されているので注意

梅に関しては購入したその日に漬けてしまう事をオススメします。梅は熟するのが早いので購入した翌日から色が変わっていきます。遅くとも3日以内で。

また梅酒作りで使う道具などで金属のものを使わないよう注意してください。梅と金属は相性が悪いので梅酒作りに使う道具類全般金属製のものは使用厳禁です。(ボウルとかお皿とか)

瓶を熱湯殺菌

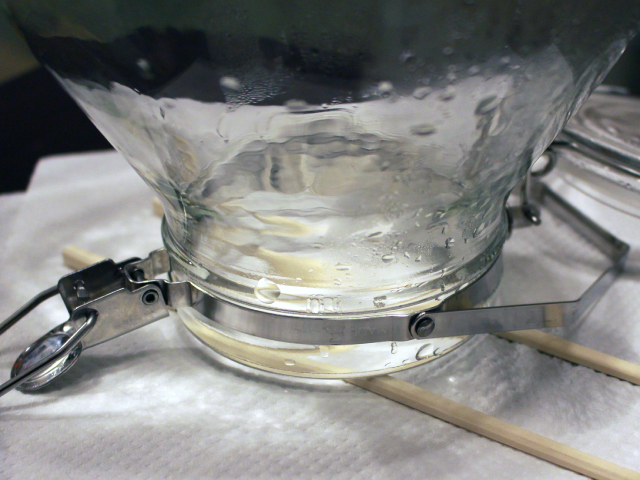

新しく購入した新品の瓶でも熱湯殺菌します。まず軽く瓶を洗い、瓶の中に熱湯を半分ほど注ぎ蓋を閉め瓶を振ります。(ヤケドに注意してください)1分ほど放置した後熱湯を全て捨て、可能であれば日光の当たる場所で逆さまにして乾燥させます。

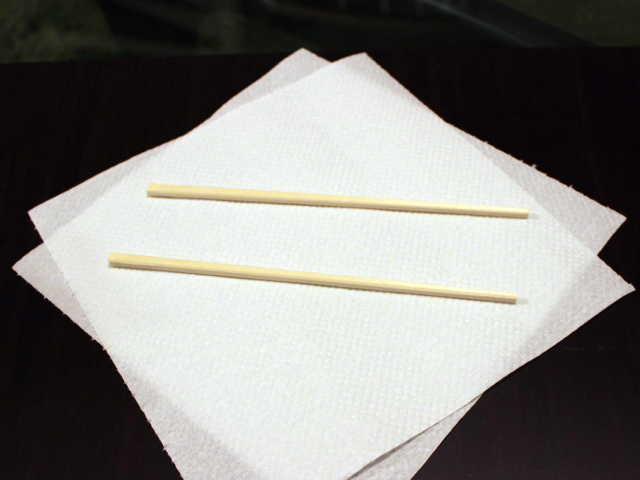

私オススメのやり方はキッチンペーパーの上に割り箸を2本水平においてその上に瓶を逆さまに置く方法です。

↑こんな感じで乾燥するまで放置。

梅を洗ってアクをとる

梅をひとつひとつ傷つけないように手で水洗いします。間違ってもブラシを使ったり、洗剤を使ったりしないでください。その後たっぷりの水に1~2時間ほど浸してアクをとります。なので梅酒作りの一番最初にこの作業を行ったほうがいいかもしれません。

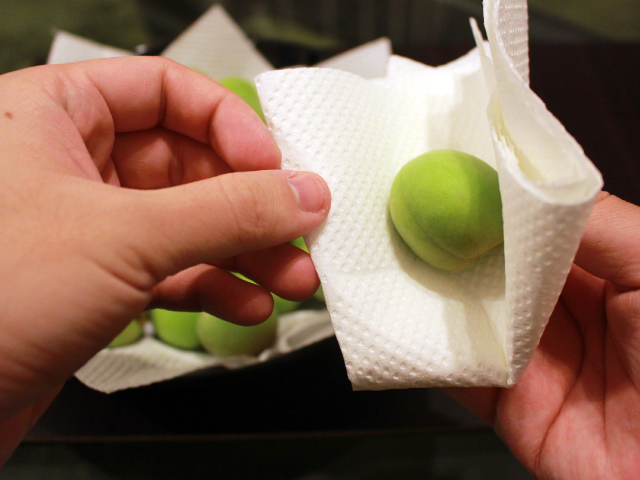

アクとりが終わったらキッチンペーパーで梅の水気を拭き取ってください。

竹串を使ってひとつひとつ丁寧に実からヘタを取り除いていきます。ヘタの隅っこを竹串の先端で突くとポロっと取れます。

慣れたらポンポン取れます。爪楊枝でも問題なく代用できました。

瓶の中に入れる

梅のヘタを全て取り終えたら後は瓶の中に全て入れます。瓶の底に梅を優しく敷いていき少し入れたら次は氷砂糖を入れます。その上からまた梅を敷いていき更に氷砂糖を入れて…という感じで交互に入れていきます。最終的に氷砂糖は全て溶けるのでさほど神経質になる必要はありません。瓶の中身がまばらになる感じにやればOKです。

梅と氷砂糖を全て入れ終えたら最後に蒸留酒を注ぎます。一気に全部入れてしまって構いません。

これで梅酒作りの作業は一通り完了です。

冷暗所に保管する

その後は日の当たらない温度変化のない冷暗所に保管してください。翌日には氷砂糖が溶けて瓶の底に溜まっていき梅が浮いてきます。

あとは1週間に1度ぐらいのペースで瓶の中身が混ざるように振ってください。その時、蓋は絶対に開けずに瓶を揺すって混ぜてください。

飲めるようになるのは最短でも漬けてから3ヶ月後からなのですが、私はせっかくなので最短でも1年、できれば2年漬けてから飲みます。

そして2年後…

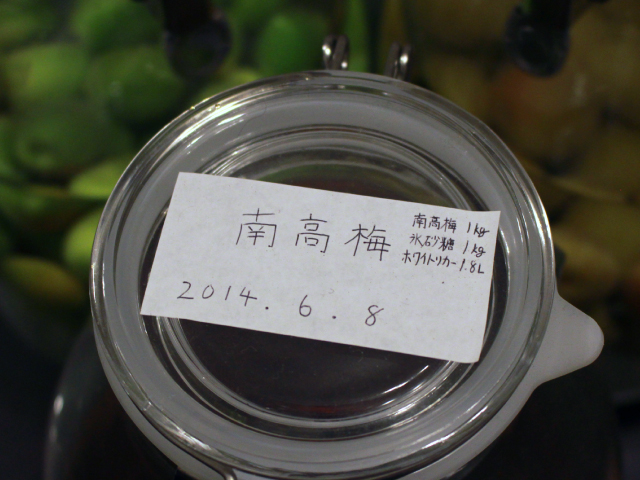

↑そして2年ほど漬けた梅酒がこちらです。

梅酒を漬けてから1年後には瓶の中の梅を全て取り出しました。これ以上漬け続けると梅から出た成分が再び梅の中に戻っていってしまいます(要するに不味くなる)。梅を取り出してからは特に瓶を振る作業は必要ありません。取り出した梅は食べられます。

瓶2本漬けた梅酒の内の1本は漬けてから1年目に開けてしまい、チビチビと飲んでいたら半年と経たずに無くなりました。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

多分思ってたよりすごく簡単に作れる事が分かったかと思います。同じような作り方で色々な果実酒が作れたり、私はまだ試した事が無いのですが蒸留酒の代わりにブランデーを使ってみたりと、果実酒作りはなかなか奥が深い大人の楽しみです。

まずは初心者でもとっつきやすい梅酒から!南高梅がお店に並ぶ6月の今が漬けるチャンスです。お試しあれ!

ちなみに私は漬けた材料や日付などを瓶にシールで貼っています。